無関心の代償

厳しい寒さの朝、ミラはいつものようにアダリンに叩き起されて目を覚ました。

みんなが朝の支度をする物音がぼんやりと耳に入ってくる。ミラは鈍い目をこすって体を起こした。

二月に入り、学校の周りの雪が溶け出したことで、ホグワーツ一体は陰気でじめじめとした空気に覆われていた。地下室に位置するハッフルパフの談話室は特にひどかった。ミラは頬にまとわりつく湿気にうんざりしながら、のろのろとローブを上からかぶった。

ちょうどソックスを履き終わった時、ミラはふと、休日前からレッグバッグに入れっぱなしになっていた杖のことを思い出した。

ミラは今のうちに取り出しておこうと思い、床に転がっていたレッグバッグを引っつかんでうとうとしながら中身を漁った。しかし、ミラがいくらバッグの中をかき混ぜても、杖の感触までたどり着かない。拡張魔法で普通より何倍も底が深くなっているとはいえ、こんなことは今までなかったはずだ。

ちらりといやな予感がして、次第に目が冴えてきた。ミラは急いでレッグバッグを逆さまにして中身を洗いざらい出した。ガチャガチャと金属音を立てながらハンマーやペンチ、スパナなどが落ちてきたが、ついに最後まで杖は現れなかった。

「ない!ない――ない!」

「急にどうしたのよ?」

すでに着替えをすませていたアダリンは、鞄に教科書を詰め込みながらギョッとした顔になり、騒いでいるミラを怪しむように見つめた。

「私の杖がないんだよ、どこにも!」ミラは頭を抱えながら叫んだ。

「また適当に布団に放り投げたんじゃないの?」アダリンは欠伸をしながら言った。「それか棚の中ね。棚になんでも入れる癖、そろそろ直した方がいいわよ」

アダリンの言葉にミラははっとしてベッドから布団を引きはがした。しかしそれらしきものは見当たらない。今度は布団のほうをこれでもかというくらい叩いてみたが、何かが落ちてくる気配もなかった。

次にミラはベッド脇の書類棚へと飛び移った。足元にあった両開きの戸を勢いよく開けると、雪崩のようにどっとマグル製品が溢れ出してくる。ミラはそれをかき分けて杖を探したが、やはり見つからなかった。

「ないよ。本当に――どこにもない!」ミラはまた叫んだ。

「どこにもないの?本当に?」

ミラの必死の形相に、アダリンがいよいよ大変な事が起きていると気づいたような顔になった。

「嘘じゃないよ。本当の本当だ」

ミラはアダリンに向かって種も仕掛けもないというふうに両手を広げてみせた。

それを見たアダリンはミラのベッドの周りをぐるっと見渡すと、返事をするかわりにウーンと唸った。そして、ローブに手を突っ込み、ポケットから杖を取り出した。

「アクシオ! 杖よ来い!」

アダリンが呪文を唱えたが、何事も起こらなかった。いつの間にか、ミラとアダリンは寝室に二人っきりになっていた。しんとした中で少しだけ気づまりな沈黙が流れ、やがてミラは口を開いた。

「非常にまずいことになったぞ……」ミラは頭をぷるぷるっと振ってみせた。「杖をなくしただなんて――フレッドとジョージにバレたら一生忘れてくれないよ!」

「貴方ね……」アダリンは呆れ果ててミラを見た。「その前にまずは授業がままならないことを気にしなさいよね……」

午前の授業の時間が迫っていた。結局杖のありかはわからないままだったが、ミラとアダリンはとりあえず朝食をとることに決めた。

大広間に入るとミラはすぐにグリフィンドールのテーブルを見回し、ウィーズリーの双子を目で探した。今のミラの困りきった顔を見られようものなら、彼らが水を得た魚になるのは目に見えている。

幸いなことに――すでに朝食を終えたか、あるいは、寝坊でもしているのか――二人の姿はどこにも見当たらなかったので、ミラは心底ほっとしてハッフルパフの席に着いた。

「いったい、私の杖はどこにいってしまったんだろうか……」ミラはソーセージを食べながらアダリンに話しかけた。

「貴方のことだから、そのうちひょっこり出てきそうな気もするわ」アダリンは皿いっぱいによそったジャガイモに釘付けになりながら答えた。

「『呼び寄せ呪文』でも出てこなかったのにかい?」ミラは遠い目つきをした。「君の呪文の精度をもってしても現れないなら、きっと談話室にはないよ」

「休日中にどこかで落としたのかもしれないわね」アダリンが言った。「今日一日気にかけてみるわ。貴方の杖ってどんなものだったかしら」

アダリンの質問は、ミラにとってまったく予想外のものだった。一瞬言葉に詰まったミラはごまかすように食べかけのソーセージを口に放り込んだ後、咳払いをして答えた。

「アー、確か、月桂樹で作られていて、黒っぽくて……それで、ええと……」

「長さは?」

「これくらい?」ミラは両手を前に出し、適当な空間を作った。

「……芯材は?」

「なんだったかな……」

ミラの曖昧な返事に、アダリンは「自分の杖のこともわからないの?」と言いたげにやれやれという仕種をした。ミラはその態度に少しむっとしてアダリンを睨みながら言った。

「自分はどうなんだい」

「ハンノキの木、一角獣のたてがみ、二十八センチ、堅固」アダリンは得意げにすらすらと答えた。

このアダリンの非の打ち所のない完璧な受け答えには、ミラはグゥの音も出なかった。ミラはアダリンから視線を外すと、呻き声をあげてテーブルの上に首うなだれた。

「おかしいわよ。自分の杖のこと、ちっとも知らないなんて」アダリンが苦笑いした。

「知るものか」

ミラはむっつりとして、今度はベーコンにフォークを突き刺した。そして入学前にあった出来事を思い出しながら、アダリンにいやいや切り返した。

「学用品を揃えるために、母がダイアゴン横丁に初めて連れていってくれたんだが、これがまた乱暴な連れ回し方でね」ミラは目を細めた。「まるでニンジャみたいにスルスル歩いて――君なら伝わるだろう?――買い物がすんだら腕を引っ張ってすぐ次に行くんだ。そうだな、なんだか誰にも見つかりたくないって感じだったよ。だからどこでどんな杖を選んでもらったのかとか、そんなことはもうちっとも覚えていないんだ」

「貴方の言い分は理解したわ。でも、そうだったとしてもよ」アダリンはフーッと深いため息をついた。「普通はあとからでも気になるでしょう?自分の杖がどういうふうに作られているのか」

「アダリン」ミラはやけくそ気味に笑みを浮かべた。「ご覧のとおり、さっぱりだ」

「まったく……本人がそんな態度じゃもう見つけようがないじゃない……」アダリンが言った。「ミラ・トウドウ、貴方の無関心さにはほとほと――待って……貴方、さっきなんて言ってた?」

アダリンは何か急に閃いたらしい。それまでお手上げだと言わんばかりだったアダリンの顔が、興奮でみるみる紅潮していくのがわかった。

「急にどうしたんだい、アダリン」ミラは戸惑いを隠さずに言った。「さっきは確か――さっぱりだって言ったよ」

「違うわ!その前……杖の材質の話よ!」アダリンの声が大きくなった。「ゲッケイジュ……そう、月桂樹!なるほど、そういうことだったんだわ!」

ミラにはアダリンの言いたいことがさっぱりだった。眉をひそめるミラをよそに、アダリンは目の前のからっぽの皿に向かってひとしきりブツブツ独り言を言ったあと、真剣な顔つきでミラの方に向き直った。

「いい?よく聞いてね、ミラ」アダリンは早口で続けた。「月桂樹の杖は所有者に非常に忠実なの。他の人に杖を奪われそうになったときには、雷を落とすこともあるらしいわ」ここでさらに、アダリンの大きなギョロ目が鋭く光った。「ただし、所有者が『怠け心』を持ったときは別。自分から進んで他の人のものになる――元の所有者を離れていってしまうのよ」

アダリンは、喉から曖昧な声を出すミラを無視したまま、まだ続けた。

「前に図書館で借りた本に書いてあったの。間違いないわ。杖が魔法使いを品定めするだなんて、おもしろい話だと思ったからよく覚えているの。ああ、どうしてすぐに気づかなかったのかしら!」興奮をおさえるように深呼吸したアダリンは、ついにミラに決定的なことを告げた。「つまり貴方、杖に逃げられたのよ」

「なるほど、つまり私は杖に……ええっ!なんだって⁉」

アダリンの言ったことにミラは驚きの大声をあげ、その叫び声が人もまばらな大広間の天井に響き渡った。

「そんな……杖に逃げられるなんて、そんな話……」ミラはそれこそ雷に打たれたように、あんぐり大口を開け、アダリンを見つめた。

信じられないような話だった。ミラはたしかに魔法に関して無頓着な奇妙な魔女であったが、それでも授業は真面目に受けているつもりだった。フレッドとジョージのように教授方を困らせるようなことに杖は振らなかったし、(マホウトコロのときとは違って)乱暴に扱ったことだってなかったのに。

でも一つだけ、ミラには思い当たる節があった。先月の「カナの輪」のことだ。

あの日、ミラがほとんど逃げるような形でカナの輪の誘いを断ってからというもの、フレッドとジョージがミラの前でその話をすることはなかった。それに最近ではカナの輪の活動がとても忙しいようで、放課後はもちろん、朝食の時ですら会うことが少なくなっていた。

他のカナの輪のメンバーも変わらず仲良くしてくれていたが、やはり「カナの輪」のことでミラが気を悪くしないように言葉を選んでいる様子だった。

カナの輪の誘いを受け入れられなかったのは、間違いなく自分の「無関心」からくる無力さが原因だ。月桂樹の杖に怠慢だと思われても仕方ないことなのかもしれない。

ミラがそこまで考えて頬杖をつくと、目の前のサファイアのよう青い二つの目とばっちり目が合った。

「そのことなら」アダリンはミラの気持を察してか言った。「貴方は何も悪くないわ。闇の魔法使いと戦うなんてありえないもの。私たち、まだ一年生なのよ?」

アダリンはテーブルの下で足を組み直してから「貴方の判断は賢明だったわ」と最後に言った。

「それじゃあ、やっぱりわからないな」ミラはアダリンの言い分にちょっぴり安心したが、それでは解決にはならないとすぐに疑わしいという顔をした。「逃げられる理由なんて、他になにかあるだろうか?」

「杖がないとわかったとき、授業のことよりも双子を気にしたのはどこの誰だったかしら」

アダリンが釈然とした態度ですぐにそう答えたので、ミラはまたうなだれるはめになった。

その時だった。突然、一羽のふくろうがものすごいスピードで大広間に滑り込んできた。手紙をくわえ、両脚には包みが括りつけられている。既にふくろう便の時間は終わっているはずだ――ミラは不思議に思って天井を見上げた。そしてふくろうの姿を完全に目でとらえると、ミラは弾かれたように立ち上がって叫んだ。

「マクシーン!?」

「貴方のふくろうなの?」アダリンは驚いてふくろうを目で追った。

「母のふくろうだ……それも、うちで一番速い子だよ!」

速達便を運ぶマクシーンは、ミラとアダリンの間にバサーッと舞い降りた。ミラが郵便物を外してやると、マクシーンは嘴をつん、とさせた。そして銀皿に乗っていたソーセージの中で一番大きなものをくわえ、またバサーッと飛び去っていった。どうやら機嫌が悪かったようだ。

「一体こんな時間にどうしたのかしら」

アダリンは早く開けてみてごらんなさいというようにミラが持っている手紙を顎でしゃくった。ミラはおずおずと頷き、くるりと丸まった手紙を開いた。

- ミラ・トウドウ

昨夜、ダンブルドア校長から貴方が杖に逃げられたとふくろう便が届きました。

母としてこんなに情けないことはありません。まだ一年も経っていないというのに……恥を知りなさい!

ミラはここまで読み上げると一度身震いし、黒と灰色の頭を横に振った。

自分がコンピューターで印刷されたような几帳面な文字が書けるのは日本人と働いていたおかげだ、と母は日頃から鼻高々に語っていた。そんな母のひどく乱れた字を見たのはミラはこれが初めてだった。ミラは、マクシーンが不機嫌だった理由がなんとなくわかったような気がした。きっと早朝から配達に駆り出されたせいで、食事のおあずけを食らったに違いない。

「流石、ダンブルドア校長だわ。本当になんでもお見通しなのね」

アダリンが感心した声でそう言ったので、手紙の内容の中でまず触れることがそれなのかとミラはイライラした。

「そうだね、おかげさまでイースター休暇が全然楽しみじゃなくなってきた」ミラは誰も立っていないふくろうの演台を煙たそうに一瞥し、手紙に視線を戻した。「まだ続きがあるぞ」

-

マホウトコロにいたアベ先生を覚えているわね?

実は、貴方がマホウトコロを卒業する時に預かっていたものがあります。

今度こそ大事に使いなさい。

グレース・トウドウ

追伸 これが吼えメールでないことを感謝なさい!少なくとも、イースター休暇までは。

「大事に使いなさい、って。一体なんだろう?」ミラはなるべく追伸の部分は二度と見ないようにして首を傾げた。

「きっと新しい杖よ!開けてみましょう!」

ちょうど、テーブルにあった全ての朝食がぱっと跡形もなく消えたので、アダリンはミラへ前のめりになって目をランランとさせた。

ミラは、アダリンに言われるがままに茶色の包み紙を剥ぎ取った。

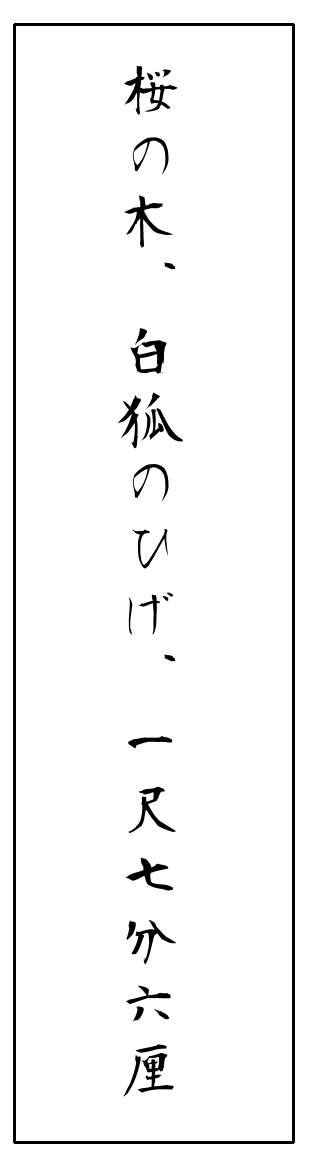

中には長細い桐の箱が入っていた。それと、短冊くらいの大きさの和紙が二枚――どちらともなにか書いてあるようだ。ミラは一枚目を取り出し、テーブルの上に置いた。

「あら、日本語ね?ええと……サクラの木、それと――」アダリンは眼鏡をずらし、まじまじと和紙を見つめながら唸った。

「『白狐のひげ』」アダリンの代わりにミラが続けた。「日本魔法界にはビャッコと呼ばれる特別なキツネがいるんだ。この動物は神の使いともいわれていて――わかった、あとにするよ――次は、『一尺七分六厘』ときたか……」

「イッシャクシチブロクリン?」

「杖の長さだよ。これは『尺貫法』といってね、日本独自の測り方なんだ……ウーン、だいたい三十四センチくらい……だと思う」

赤みがかった朽葉のような色をした杖が入っていた。波を打ったようにうねっていて、持ち手には何やら骨のようなものが杖に巻き付くような形で埋め込まれている。

「サクラの木に、ビャッコのひげ……まさに日本人の杖って感じね。あなたにピッタリだと思うわ」アダリンはニッコリと笑った。「それで、もう一枚のほうはなんて書いてあるのかしら」

ミラはアダリンの言葉に応えるようにもう一枚の和紙を取り上げた。アダリンの大きな目がミラに近づき、視線を下に向けた。

「ワッ!すごい字!さすがに私じゃ読めないわね」

『ご武運をお祈り申し上げます 安倍清美』ミラは書いてある文字をそのまま日本語で読み上げてみせた。「これも日本独特の言い回しだね。『武運』という言葉には戦いの勝ち負けの運命という意味がある。簡単に言うと『成功をお祈りしています』ってところかな」

「ふーん……素敵な先生じゃない。アベ先生、だったかしら?」

「うん。落ちこぼれで浮いていた私を、どうしてかいつも気にかけてくれていたんだ。杖を振るおうとしない私に根気よく話しかけてくれてね。それに……」

「それに?」アダリンは続きを待った。

「予言といえばいいのかな。彼女、先のことが全部お見通しって感じだったんだ」ミラはまるで何か諦めたような顔をしてみせた。「悪巧みした生徒が、悪さをする前に先生に咎められている光景を何度も見たことがあるよ」

「なら、フレッドとジョージにマホウトコロは無理ね」アダリンは忍び笑いをもらした。

アダリンにつられて、ミラも彼女とそっくりな笑みを浮かべて首を振り振りした。そして、ミラは独りでにアベ先生のことをもう一度思い出しはじめていた。

ミラはアベ先生が怒ったところを一度だって見たことがなかった。とにかく穏やかで優しい先生であった。だが、それと同時に底知れぬ不気味さも持ち合わせていた人間だとミラはずっと思っていた。どうしてか、アベ先生に見つめられると胸の奥がざわめくのだ。きっと本能的に、彼女の全てを見透かしたような視線から自身の秘密を守ろうとしてのことだったのだろう。ミラだけではなく他の生徒も同じような態度をとっていたような気がしていた。

「まあ、不思議な先生だったよ」ミラは自分で自分を納得させるように呟いた。

「もしかして、こうなることも全部わかっていたのかしら?だから貴方のお母様に杖を託していたりして」

そう言ったアダリンの目は好奇心をむき出しにギラついていた。

「まさか、と言えないのがアベ先生の怖いところさ」ミラは新しい杖をしげしげ眺めながら鼻先でせせら笑った。「なんにしても、助かったよ」